活動B:ICTツールを用いた短編映画の制作支援

短編映画の制作支援活動では,3つの日程に分かれて活動しました.

B1チーム

- 活動日程:8月1日〜5日(5日間)

- 活動場所:岩手県大船渡市立日頃市中学校(シニア中心)

- 参加学生人数:10名(経営工学・化学工学・物性物理・価値システム・計算工学・応用化学の学生)

B2チーム

- 活動日程:8月8日〜12日(5日間)

- 活動場所:岩手県大船渡市立日頃市中学校(子供中心)

- 参加学生人数:12名(経営工学・化学工学・物性物理・価値システム・計算工学・応用化学の学生)

B3チーム

- 活動日程:7月22日〜26日(5日間)

- 活動場所:岩手県大船渡市末崎町ふるさとセンター(陸前高田市のシニア中心)

- 参加学生人数:8名(経営工学・化学工学・物性物理・価値システム・計算工学・応用化学の学生)

大船渡市,陸前高田市で被災した方々が主体となって短編映画を制作し,情報を発信することが目的です. 学生は映画制作の技術的な支援を行いました. 撮影の際にはNTTドコモの「Galaxy Tab」を使用し,パソコンで編集作業を行いました. その結果,21つの作品が完成し,これらは当HPで順次公開していきます.

活動の背景

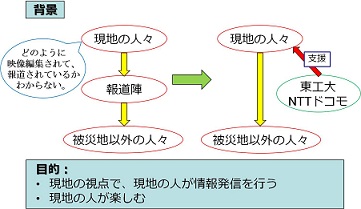

3.11の大震災以降,様々な報道を目にしてきました. 悲惨な現状,悲しむ被災地の方,非常に心苦しい映像も多く,印象に残る報道が多くありました. しかしふと疑問がよぎります.

その報道内容は被災地の方が本当に伝えたいことなのだろうか?

上の図を見てみると,報道されている映像と現地の人々の関係が明瞭です.

そこで,被災地の方が主体となり短編映画を製作し,それを報道陣を介さずに直接発信するというプロジェクトを立ち上げました.

これにより被災地の方が伝えたい情報をそのまま伝えることができ,しかも映画撮影を楽しむことができます.

制作には技術的な知識が必要ですので,専門知識を持った東工大生がそれを支援するという形でプロジェクトを進めることになりました.

活動日程

1日目

- 被災地(陸前高田市・釜石市・大槌町)の視察

- 映画編集のレクチャー・試作品発表会

2日目:映画制作1日目

- 被災地の方との顔合わせ

- ICTツールによる撮影の練習

- シナリオ作り

3日目:映画制作2日目

- ICTツールによる撮影

- パソコン上での編集

- 学生は宿舎で夜中まで編集

4日目:映画制作3日目

- 映画編集・仕上げ

- 映画の上映会

5日目:遠野観光

- 遠野市の観光

活動レポート〜感想(一部抜粋)〜

最後のあいさつでひとりのシニアの方が「震災後、今まで大人は我慢するばかりで 遊ぶ場がなかったので精神的につらかった。しかしこの活動によって久々に楽しみを見いだせて 『明日もみんなと会える』ということが本当に生きがいになった」と涙を流しながら話してくださったことが大変印象的でした。 (計算工学修士2年)

被災地の方々は自分たちのことをもっと知ってもらいたいのではないかと感じました。特にそれを感じたのは、 シニアの方の一人が車内から被災地の様子を撮影しながら独り言でつぶやいた「私たち本当は撮りたくないけど、ごめんね」 という言葉です。それでも、今回の映画製作の活動に参加してくださったというのは、それだけ、 自分たちで被災地の本当の姿を全国に伝えたかったからなのではないかと思います。(価値システム修士2年)

家が津波の被害にあった中学生の一人はキャンピングカーが欲しいと言っており、その理由が 「津波が来たときに家ごと逃げられるから」だという。 この話から私は被災者が震災の悲しみや苦しみを背負って生活していることに気づかされました。(経営工学修士1年)

参加する前は、5日間という短い時間で被災者の方にいったい何ができるだろうかとか、 がれきや泥の撤去などの肉体労働ではなく映画を作成するということに罪悪感があり、 正直気が引けていました。しかし今は本当に参加してよかったと思っています。 もちろん短期間ではありましたが、参加者の方にも楽しんでいただけ、良い思い出を作ることができたと思うし、 自分もこれから生きていく上でできることを精一杯やらねばならないと改めて気を引き締めました。(建築修士1年)

今回短編映画を作成し各地を回って様々な光景を見て多くの衝撃や感動を覚えましたが、

最も印象に残ったのはそのような光景ではなく、ワークショップに参加されたシニアの方たちの表情でした。

どの参加者の方も本当に楽しそうな笑顔をしていました。

最後の解散のときにシニアの方の一人から「本当に楽しかった。一生忘れません。ありがとう」

とおっしゃっていただいたときは本当にうれしく思いました。

今回の活動は短編映画の使い方次第で今後さらに新たな意味や意義というものが生まれてくると思います。

今回の活動を通じて東北の素晴らしい場所と人をたくさん知ることができました。

こんなに良い人たちが被災し、つらい生活を送っていると考えると本当に胸が締め付けられるようで、

自分にできることはもっとないのか、と考えます。

東京に帰ってからはまずは、今回の東北での貴重な体験を一人でも多くの人に伝え共感してもらおうと思い、

東京であった家族や友人、知り合いにはできるだけ今回の活動の話をするようにしています。

「災害ソリューション実践」という授業は終わりますが、今回の活動を授業だけで終わらせないためにも、

今後さらなる活動を起こしていこうと思います。(価値システム)